夕張市より北西方面にある三笠市。市街地を車で走らせていると、唐突に砂利道が現れます。

1872年(明治12年)から1989年(平成元年)まで操業していた幌内炭鉱跡地への入口です。

ラム肉食べ太郎一行は、陽が傾き始めた雨上がりの夏(2019年7月27日)、北海道の発展の象徴のようなこの場所を訪れました。

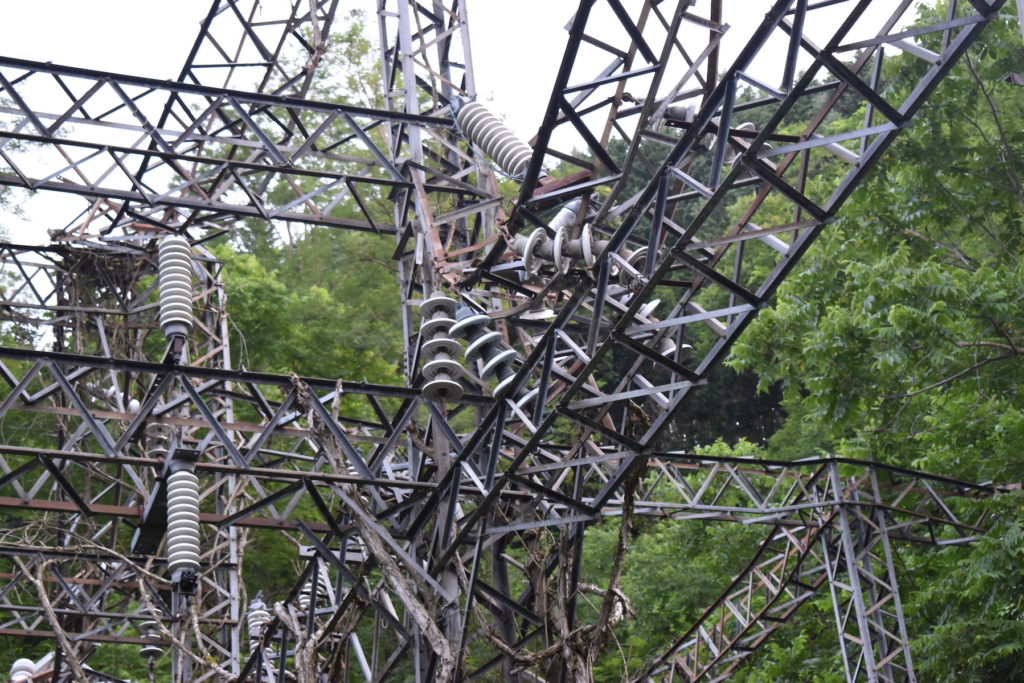

117年にも及ぶ幌内炭鉱の歴史には、採炭の能率化への絶え間ない発展が刻まれています。そこで重要な役割を果たしたのが電力です。

1898年(明治31年)に幌内滝の沢発電所からの送電により、最初の電力利用が始まりました。1914年(大正3年)には遂に炭鉱施設に電灯が点るようになり、1919年(大正8年)、1924年(大正13年)での送電線の設置による電力量の増強に伴い、炭鉱の電力化が進められ、採炭の能率が押し上げられたとのことです。

旧北炭幌内変電所です。夕張清水沢火力発電所の電力を、周辺炭鉱施設に供給するために大正中期以降に運用開始したとのことです。

変電所の横には幌内神社があります。苔による侵食の激しい石階段を登ると、赤黒い鳥居が目に入ります。

とても重い空気が流れているように感じました。虫除けスプレーを持ってくるべきでした。アブに蜂と言った大量の羽虫が、境内に立ち入るのを遮るかのように身体に纏わり付いて来ます。

鳥居をくぐると、屋根の崩れ落ちた石灯篭等の遺構が、朽ちるままに放置されていました。最奥部にあるはずの社殿は、2001年(平成13年)の雪害によって崩れてしまったそうで、今は石碑しか残っていません。長い歳月の間、この炭鉱で働く人々を見守り続けて来た神様の役割は、もう終わってしまったと言うことなのでしょうか。

北海道の自然はあまりにも厳しく、季節が巡り回る度に、歴史の痕跡は少しずつ削り取られて行ってしまいます。近代化産業遺産や博物館のような保存された場所ですら、やがて守り手が、そして訪れる人もいなくなり、大自然の揺り戻しの中に埋もれて行ってしまうのでしょう。

特に少子高齢化による北海道の田舎の現状は深刻です。10年後には、5年後には、もしかしたら来年には、もう見ることが出来なくなってしまう場所があると思います。例えば、前回のブログで紹介した夕張では、踏切が鳴ることはもうないのです。今から僅か5ヶ月前に失われました。

だからこそ、私は少しでも早く多くの場所を訪れたいと思っています。そして、日記同然のこのブログからでも、誰かに興味を持ってもらうきっかけになることを信じています。

北海道と命名されてからこれまでの150年の歴史は、比較的短いことから追いやすく、そして激動の開拓時代の痕跡は興味が尽きないのです。

次のブログの内容は、幌内炭鉱跡地編に続きます。是非、読んで頂けたらと思います。

ラム肉食べ太郎の冒険ブログを面白いと思って頂けましたら、S N Sでのシェア等、応援よろしくお願いします。